Teoria e prassi antiautoritaria

| MENU |

| CONTATTI |

www.comunismolibertario.it |

IL PUNTO

Questa crisi, al cui gravoso costo sono chiamati lavoratori, donne e nuove generazioni, al posto dei ceti dirigenti economici, finanziari e politici, sta diventando uno strumento formidabile nelle mani dei governi nazionali per ridurre e annullare qualsiasi forma di conquiste sociali, diritti acquisiti, spazi di democrazia, conquistati dal movimento operaio e i suoi alleati naturali, con oltre trenta anni di durissime battaglie, lotte, morti.

Cosa altro dobbiamo aspettare per unificare le singole lotte settoriali, rispondere compatti, in un unico fronte a quello che oramai è chiaro anche ai fanciulli?

di Cristiano Valente

Abbiamo più volte ripetuto che i reali motivi di questa crisi, in corso oramai da oltre cinque anni, non stanno certo nell’eccessiva finanziarizzazione dell’economia, essa stessa in realtà effetto e non causa, ma nel calo dei saggi di profitto e nell’impossibilità per una vastissima quantità di merci e di capitali di valorizzarsi.

Nonostante la nota ritrosia dei Centri Studi padronali e degli economisti al servizio del pensiero dominante nell’usare, seppur lontanamente, il linguaggio e le categorie di analisi materialiste, hanno sentito più e più volte lo stesso Amministratore Delegato della FIAT - Chrysler, Marchionne, nel tentativo di giustificare la perdita esponenziale di vendite di autovetture con marchi FIAT in Italia ed in Europa, parlare di sovrapproduzione di auto e di mercati europei oramai saturi.

Chiaramente questa sovrapproduzione non è certo causata dal fatto che i bisogni effettivi, in questo caso di auto, siano realmente saturi, né che l’intera popolazione europea abbia oramai soddisfatto e risolto la propria necessità alla mobilità con macchine più sicure e meno inquinanti; tanto meno ciò è avvenuto in altri ambiti o mercati merceologici, dalle tecnologie, alle derrate alimentari, all’edilizia residenziale .

Saturazione e sovrapproduzione di cui parlano questi signori è in riferimento esclusivamente alle possibilità di vendita e di acquisto da parte del mercato e non certo al soddisfacimento dei bisogni effettivi delle popolazioni, viste le vistosissime diseguaglianze economiche e la divaricazione sociale che questo sistema economico e politico sottende e che questa ulteriore crisi amplifica.

Un’ipotetica ripresa non è neanche immaginabile; nonostante le reiterate affermazioni sulla “luce in fondo al tunnel” del nostro Primo Ministro o di qualche altro ministro di turno, le stesse previsioni di tutti i Centri Studi Europei, così come del FMI, affermano che anche il 2013 vedrà un PIL con il segno negativo.

La stagnazione è ormai la prospettiva certa per il prossimo futuro.

La Cancelliera tedesca, A. Merkel, si è sbilanciata addirittura in una possibile previsione di ripresa non entro i prossimi cinque anni.

Del resto molti altri periodi di crisi e stagnazione hanno già caratterizzato la storia dell’Europa e dell’intero mondo cosi detto sviluppato.

Quella che precedette la seconda guerra mondiale durò oltre venti anni: dal 1918 al 1938.

Il sempre più spesso, richiamato “New Deal” non riuscì affatto a mettere in moto l’intera economia americana né quella europea; solo la guerra, la sua intensa preparazione e soprattutto l’immensa distruzione di capitale fisico e umano, riuscì a risolvere i problemi lasciati inalterati dal primo conflitto mondiale del 1915, rimettere in sesto l’economia del paese e creare le condizioni per l’espansione internazionale degli anni che vanno dal dopoguerra in poi (dal‘45 ai primi anni ’70); quelli che la letteratura e la stampa economica chiama i gloriosi trenta anni.

Ma oggi l’ennesima crisi economica, che per vastità geografica e distruzione di capitale previsto ed effettivo, giudicata da molti economisti ancora più grave e gravida di conseguenze rispetto alla stessa crisi del ’29, ha totalmente svelato l’eccezionalità e la contingenza di quel periodo di sviluppo economico.

Nella realtà quel ciclo economico aveva interrotto la sua dinamica espansiva già oltre trenta anni, appunto a fine dalla metà degli anni ‘70 e da allora ad oggi vi sono state periodiche e successive crisi limitate in area geografiche all’interno di un ciclo mondiale che ha visto percentuali di PIL in continuo declino per poi calare rovinosamente a segni negativi a crisi conclamata. (2007: crisi dei subprime negli USA).

All’interno di ogni ciclo le contraddizioni che portano alla crisi non vengono mai superate definitivamente, ma si accumulano, si ripetono ogni volta, aggravate.

E ogni crisi è la forma con cui il capitale cerca di rinnovarsi e prolungare il suo dominio.

La stessa crisi del 1929 era stata preceduta negli Stati Uniti e in buona parte dell’Europa dalla crisi del 1921, del 1907, del 1893 e del 1873.

Ecco come, tragicamente simili alle cronache dei nostri giorni, nel lontanissimo 1874, in un periodo di crisi economica europea, anch’essa preannunciata da un crack finanziario in Austria- Ungheria, Carlo Cafiero, internazionalista italiano, nella sua corrispondenza descrive la condizione operaia e le condizioni di disperazione umana in cui le classi sociali meno abbienti cadono sospinte dalle crisi economiche:

“… A Genova i carpentieri della Società di Navigazione Rubattino si sono messi in sciopero perché la loro giornata è stata portata da dieci a dodici ore, senza il minimo aumento di salario…” (Bollettino di corrispondenza della Federazione del Giura del 18/10/1874)

E ancora :

“…la miseria miete inesorabilmente le sue vittime: oggi è una povera donna che si getta sotto un treno; ieri era un contadino che moriva di freddo e di fame; a Milano tre operai si sono suicidati in un sol giorno; a Roma un operaio va a cercar la fine dei suoi giorni nel Tevere …” (Bollettino di corrispondenza della Federazione del Giura del 6/12/1874)

A fronte delle ripetute crisi economiche il sistema economico dominante risponde sempre con il peggioramento delle condizioni operaie, l’aumento dello sfruttamento.

La coscienza delle “anime belle”, sempre pronte a dispensare atti di carità e di misericordia, a stento si duole a fronte del suicidio di lavoratori che perdono il lavoro, quasi fosse un meccanico e necessario effetto collaterale.

Le motivazione addotte di questa crisi economica e sociale, ripetute come un mantra vanno dalla eccessiva voglia di guadagni da parte di imprenditori cinici ed egoisti, alla avidità da parte di una classe padronale affatto lungimirante, dedita alla speculazione ed al facile ed immediato guadagno.

Oppure per l’esistenza di una borghesia “compradora” diretta da governanti corrotti, collusi e concussi.

C’è chi addirittura, sfidando il ridicolo, seppur velatamente rimanda alla ingordigia operaia restia a mollare livelli salariali e diritti conquistati in decenni di lotte sindacali restia a comprendere gli inevitabili fenomeni della globalizzazione.

Il tutto condito con un necessario ritorno alla sobrietà (ma di chi??) e alla necessità di una sana iniezione di parsimonia e di austerità generale.

Tutte queste presunte cause e possibili rimedi rappresentano grosso modo tutte le diverse e sciocche spiegazioni che quotidianamente leggiamo sulla stampa e che ci propinano autorevoli professori, economisti, giornalisti, opinionisti, prelati, sindacalisti, segretari di partito, più o meno nuovi o in pectore.

Niente di tutto questo. Il meccanismo economico, pur nella sua complessità, risponde a “leggi” e aspetti fondamentali, forse utili da riepilogare.

Ciò che sta alla base di questo sistema è la “rapina”.

Gli uomini scambiano fra loro lavoro e ciò che pagano sul mercato è la quantità di tempo-lavoro umano socialmente dato racchiuso in una qualsiasi merce.

Ciò che vale in un minerale è il tempo di lavoro socialmente dato, speso per estrarlo, in un animale venduto al mercato, il tempo di lavoro socialmente dato per allevarlo, portarlo al mattatoio, ucciderlo, eccetera.

E’ per questo che l’aria, pur essendo indispensabile alla vita umana più di un qualsiasi altra cosa o merce e che per essere consumata non ha bisogno di nessun lavoro, non vale nulla sul mercato, non è vendibile, mentre una qualsiasi penna stilografica, di cui sicuramente si può far anche a meno, lo è.

Gli uomini dunque scambiano sul mercato il loro tempo di lavoro socialmente dato racchiuso in ogni bene di consumo-merce e questo forma il valore di scambio, quel valore dal quale trae vita il modo capitalistico di produzione.

A conferma di ciò, ancora una volta, ci viene un aiuto insospettato da uno dei massimi organismi dello stesso sistema economico e finanziario mondiale.

La Banca UBS Svizzera, ogni due anni stila uno studio comparando su base globale il potere d’acquisto in 73 città del mondo, utilizzando come misura di riferimento proprio quante ore di lavoro sono necessarie, in ciascuna di queste città, per acquistare un prodotto il più possibile unitario e avente la medesima qualità: un “Big Mac” (il classico panino della catena McDonalds).

Da tale studio (dati 2009) si evince che nella media globale un lavoratore dipendente ha guadagnato quanto basta per permettersi un “Big Mac” dopo 37 minuti di attività, un chilo di riso dopo 22 minuti e un chilo di pane dopo 25 minuti di lavoro.

E’ altrettanto significativo vedere nella classifica definita che a fronte dei 13 minuti necessari a Londra ne occorrono 44 a Pechino e 129 a Città del Messico. (1)

Dunque il profitto del capitalista si fonda sul fatto che egli paga all’operaio solo una parte della sua giornata di lavoro, quella parte di lavoro in cui l’operaio crea un valore necessario alla suo sostentamento, cioè il suo salario

La restante parte di tempo-lavoro racchiusa nella merce non pagata all’operaio, di cui il capitalista si appropria gratuitamente, viene “rapinata” dal capitalista all’operaio.

Un pluslavoro appunto. Solo questo pluslavoro crea un plusvalore, da cui deriva il profitto del capitalista.

Il capitalista per aumentare la produttività della sua fabbrica potenzia e compra sempre maggiore macchinario. Ma se il capitalista è obbligato, per accrescere la produzione, ad aumentare il numero e la potenza delle macchine (capitale costante) e ridurre la proporzione fra lavoro vivo degli operai (capitale variabile) e le macchine a favore di queste ultime, egli in definitiva si approprierà di una quantità minore di pluslavoro e in ultima analisi di profitto.

In altre parole più il modo capitalistico di produzione si sviluppa, più accresce la sua capacità tecnologica (lavoro delle macchine), più il capitalista dovrebbe guadagnare di meno.

Anche se a guadagnare meno, naturalmente, è il capitale complessivo internazionale e non le singole imprese.

E’ necessario ricordare, infatti, che per via della concorrenza la singola impresa non guadagna direttamente solo sul pluslavoro dei propri operai, ma si appropria anche del plusvalore prodotto dalle imprese più deboli del mercato internazionale.(vedi scheda a piè di pagina) (2)

Lo sviluppo capitalistico nel suo sistema di produzione e di scambio ha insito ed ineluttabile le sue ricorrenti crisi e le sue disuguaglianze sociali.

Tutto ciò non solo può ma deve accadere. L’aspetto di questa ineluttabilità è facilmente riscontrabile nel “gigantismo” delle fabbriche più competitive e ancor più forse facilmente riscontrabile nel commercio con l’aumento della grande distribuzione a scapito della piccola e media.

In base a questa legge, per un’economia basata sul valore di scambio, non c’è alternativa; è segnata a morte. Tuttavia essa non muore.

Questo perché la diminuzione del profitto complessivo può essere in parte controbilanciata da altri fattori, a cominciare proprio dalla concentrazione dei capitali, processo mediante il quale i mezzi di produzione tendono a essere controllati da pochi grandi capitalisti.

A causa di tale concentrazione, pur calando la proporzione del capitale variabile rispetto a quello costante, un numero maggiore di lavoratori lavora per un singolo capitalista: aumenta quindi la massa del plusvalore e questo fa sì che la massa dei profitti aumenti contemporaneamente e nonostante la caduta del saggio di profitto.

Inoltre le rendite di monopolio che si possono conseguire attraverso la concentrazione dei capitali permettono il mantenimento di margini di profitto significativi.

È appena il caso di ricordare, a questo riguardo, che il processo di concentrazione dei capitali ha fatto progressi da gigante negli ultimi decenni.

Basti pensare che già nel 2000 il valore delle fusioni tra imprese a livello mondiale aveva raggiunto i 5.000 miliardi di dollari, un valore pari a 10 volte quello delle fusioni transnazionali nel 1990.

Si sono così formati dei veri e propri colossi (a New York hanno creato anche un indice di borsa apposta per loro: i “Global Titans” .

Per avere un’idea delle dimensioni di queste imprese basti pensare alla multinazionale petrolifera Exxon Mobil: nel 2008 questa società ha realizzato oltre 45 miliardi di dollari di profitti, pari grosso modo al Pil di 150 Stati messi assieme.

In certi settori la concentrazione è così avanzata da creare situazioni di semi-monopolio da parte di una singola impresa: si è ad esempio calcolato che oltre l’80% dei computer del mondo giri sui sistemi operativi della Microsoft.

Ma la sola concentrazione dei capitali non è sufficiente ad invalidare gli effetti della legge.

Entrano in gioco altri fattori di controtendenza, che frenano e contrastano l’efficacia della legge generale, dandole il carattere di una semplice tendenza.

Una delle altre cause più importanti che rallentano la tendenza alla caduta del saggio di profittoè la compressione del salario al di sotto del suo valore.

Abbiamo già detto che “il valore della forza-lavoro” è il “valore dei mezzi di sussistenza necessari” per la conservazione del possessore della forza-lavoro.

Questo valore è però, storicamente determinato: “il volume dei cosiddetti bisogni necessari” come pure il modo di soddisfarli, è anch’esso un “prodotto della storia”, dipende quindi in gran parte dal grado d’incivilimento di un paese e, fra l’altro, anche ed essenzialmente dalle condizioni, quindi anche dalle abitudini e dalle esigenze fra le quali e con le quali si è formata la classe dei lavoratori.

Dunque la determinazione del valore della forza-lavoro, al contrario che per le altre merci, contiene un elemento storico e morale.

Sotto questo profilo, è indubbio che oggi in un paese a capitalismo avanzato il valore della forza-lavoro (ossia l’insieme dei mezzi di sussistenza ritenuti socialmente accettabili) è superiore a quello dell’Ottocento.

Ma è altrettanto indubbio che la riduzione dei salari avvenuta negli ultimi anni, in parallelo ai processi di precarizzazione della forza-lavoro, collochi i salari attuali in molti casi nettamente al di sottodel loro valore storico medio dei 2-3 decenni precedenti.

Ciò è ancora più evidente se si tiene conto non soltanto del salario diretto (il netto in busta paga), ma anche della riduzione che hanno conosciuto le varie componenti del salario indiretto (le prestazioni sociali) e differito (le pensioni), attraverso l’aumento dei servizi pubblici, la generalizzata diminuzione della protezione sociale, la privatizzazione dei sistemi pensionistici.

Per avere un esempio concreto di cosa significhi la compressione del salario al di sotto del suo valore, si pensi ad un precario impiegato in un “call center”, che non può permettersi un affitto e deve vivere presso i genitori.

In questo caso il prezzo che il capitalista paga per l’utilizzo della forza-lavoro è inferiore al prezzo delle sue stesse

condizioni di riproduzione.

Per misurare la compressione dei salari medi negli ultimi decenni, un buon punto di osservazione è rappresentato dalla crescita della disuguaglianza sociale.

Facciamo parlare le cifre, a cominciare da quelle che riguardano gli Stati Uniti.

Tra il 1973 e il 2002 i redditi del 90% più povero della popolazione statunitense sono scesi del 9% in termini reali.

Quelli dell’1% più ricco sono cresciuti del 101%, e quelli dello 0,1% più ricco addirittura del 227%.

Risultato: nel 2005 il reddito dopo le tasse del quinto più povero della popolazione era di 15.300 dollari annui, quello del quinto mediano di 50.200 dollari, mentre quello dell’1% più ricco era superiore al milione di dollari.

Negli anni tra il 1993 e il 2006 all’1% più ricco della popolazione americana è andata quasi la metà della crescita del reddito complessivo (proporzione che cresce a tre quarti se si considerano soltanto gli anni tra il 2002 e il 2006).

Nel 2005, secondo dati dell’US Census Bureau, organo del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d‘America, l’indice della disuguaglianza tra i redditi ha raggiunto il massimo storico. Nel 2006 la quota di reddito che andava al 10% più ricco delle famiglie americane era il 49,6% del totale, la quota più elevata dal 1917 in poi.

Nel 2007 l’1% più ricco della popolazione statunitense si appropriava di circa il 16% del reddito nazionale (nel 1980 tale percentuale era dell’8%).

La stessa divaricazione tra i redditi si registra in Gran Bretagna, dove la tendenza si è accentuata dopo l’andata al potere dei laburisti di Blair nel 1997: anche qui, secondo dati governativi pubblicati nel maggio 2009, la forbice della disuguaglianza è la più alta di sempre.

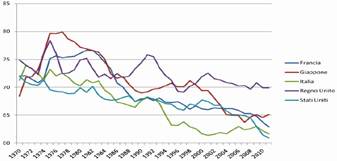

Ma la riduzione della quota del prodotto interno lordo che va ai salari e per contro la crescita della quota destinata ai profitti, è una tendenza che investe tutti i paesi a capitalismo maturo, come evidenziato da una ricerca della Banca dei Regolamenti Internazionali del 2007 e come facilmente visibile nell’elaborazione grafica di uno studio più recente della Voce.info “la slavina dei redditi da lavoro”. (3)

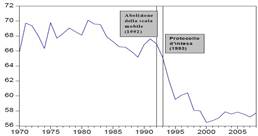

In Italia, ad esempio, come si evince sempre dallo stesso studio della Voce.info i lavoratori hanno perso 11 punti percentuali di reddito, andati in maggiori profitti e rendite passando dal 68% in media del periodo dal 1970 fino al 57% dalla seconda metà degli anni novanta in poi. (4)

La stessa Commissione Europea nello studio Employment in Europe 2007 ha dovuto ammettere:

“nella maggior parte dei Paesi UE la quota distributiva del lavoro ha raggiunto un picco nella seconda metà degli anni ’70 e nei primi anni ’80, successivamente riducendosi a livelli inferiori a quelli antecedenti il primo shock petrolifero”.

Infine, secondo una ricerca dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, i salari medi mondiali nel 1995-2007 sono rimasti al di sotto della crescita del PIL.

Nella maggior parte dei Paesi la quota del reddito andata ai salari è scesa ulteriormente nel 2001-2007 rispetto al periodo 1995-2000. Nell’intero periodo considerato essa è diminuita rispetto ai profitti.

Un’altra ulteriore controtendenza alla riduzione dei saggi di profitto consiste nella riduzione del valore dei mezzi di produzione.

Infatti il processo necessario per una accresciuta forza produttiva del lavoro, che determina l’aumento dei macchinari (capitale costante), in rapporto a quello dei lavoratori (capitale variabile) riduce il valore ed i prezzi delle stesse macchine e tecnologie utilizzate.

Ne consegue che in realtà il mutamento in valore della proporzione tra capitale variabile e capitale costante è nei fatti molto inferiore a quanto si potrebbe desumere dall’aumento dell’entità materiale degli elementi (macchinari ecc.) che compongono quest’ultimo.

Altro aspetto ancora che comporta una controtendenza è l’esistenza di una “sovrappopolazione relativa”.

Questo aspetto negli ultimi anni si è manifestato in particolare sotto forma di pressione di un gigantesco esercito industriale di riserva presente nei paesi emergenti: soprattutto in Asia, ma anche nell’Europa dell’est.

Questo ha comportato una massiccia delocalizzazione di produzioni industriali verso i paesi di nuova industrializzazione.

In generale, l’accentuata concorrenza di produzioni realizzate in paesi a minor costo della forza lavoro (e, in misura molto minore, l’immigrazione di manodopera a basso costo) ha esercitato una fortissima influenza calmieratrice sui salari dei Paesi industrialmente più avanzati.

Lo sviluppo del commercio estero poi, le esportazioni, accresce il volume della produzione consentendo un ampliamento di scala della produzione e quindi una riduzione dei suoi costi unitari: questo rende più a buon mercato tanto gli elementi del capitale costante, quanto quelli che formano direttamente il capitale variabile (mezzi di sussistenza necessari).

In tal modo il commercio estero agisce in modo favorevole all’aumento del saggio di profitto, per un verso accrescendo il saggio del plusvalore (in quanto il valore della forza-lavoro cala, e quindi una maggior parte della giornata lavorativa può essere rappresentata da lavoro non pagato) e per un altro diminuendo il valore del capitale costante (la qual cosa rallenta l’aumento della composizione organica del capitale).

In secondo luogo, la superiorità tecnologica delle merci prodotte in un determinato paese può consentire un sovrapprofitto nel fare concorrenza a merci prodotte altrove con tecnologia meno avanzata.

E’ questa la famosa conquista di nuovi mercati e di maggior competitività delle nostre merci che in coro, governo, testimoni e cultori di professione liberale, liberisti, progressisti, riformisti e quant’altro raccomandano e auspicano tutti i giorni.

In realtà non è altro che appropriazione da parte dei capitalisti di super profitti o comunque profitti più alti, come già abbiamo visto, in settori dove esiste una composizione organica più bassa e dove vi è un maggiore sfruttamento del lavoro

Ancora più conveniente è per il capitale optare per investimenti diretti esteri effettuati in paesi emergenti.

E’ il caso eclatante FIAT che investe in Serbia, Brasile e Polonia, dove il costo del lavoro è al disotto di oltre il 50% di quello italiano.

Ma anche questa controtendenza ha un limite perché in questo modo il capitale si universalizza e riduce le aree dove si può ottenere alti tassi di profitto.

I paesi arretrati a loro volta industrializzati obbligano i paesi avanzati a un forte aumento della composizione organica per sostenere la concorrenza.

Inoltre negli ultimi decenni l’ampliamento del commercio mondiale è certamente stato considerevole innanzitutto in termini di estensione spaziale, si pensi cosa ha significato l’apertura di mercati prima chiusi quali quelli dell’est europeo, tuttavia deve essere considerato anche nel senso più generale di un ampliamento della sfera del commercio, ossia di ciò che è commerciabile e può venir messo a profitto.

Tra le concrete contromisure alla caduta del saggio di profitto vi è stata infatti la messa a profitto dei beni comuni, ossia di valori d’uso in precedenza gratuiti che si è cercato e si cerca di trasformare in valori di scambio (si pensi alle risorse idriche), e l’ampliamento di ciò che è coperto da brevetto (a questo riguardo si spazia ormai dal genoma, a determinati tipi di piante, alla proprietà intellettuale).

Da questo punto di vista, negli ultimi decenni si è manifestata con prepotenza la tendenza alla mercificazione di ogni ambito dell’esistenza da parte del capitale.Infine l’aumento del grado di sfruttamento del lavoro, cioè l’accrescimento del plusvalore, soprattutto attraverso il prolungamento del tempo di lavoro (plusvalore assoluto) e l’intensificazione del lavoro e l’aumento della produttività del lavoro (plusvalore relativo).

Questo fattore consente di fare da contrappeso alla caduta del saggio di profitto aumentando la quota di lavoro non pagato, ossia il saggio del plusvalore.

È quanto è avvenuto negli scorsi anni nei paesi a capitalismo avanzato.

Un caso da manuale di aumento del plusvalore assoluto è rappresentato dall’accordo integrativo della contrattazione aziendale raggiunto in Germania nel 2004 fra la Siemens ed il sindacato dei metalmeccanici IG-Metall, che prevedeva il prolungamento dell’orario di lavoro settimanale da 35 a 40 ore a parità di retribuzione (in cambio della conservazione di 2000 posti in due impianti produttivi, che Siemens minacciava di delocalizzare in Ungheria); analoghi accordi furono poi conclusi per la Volkswagen e la Daimler-Chrysler.

Oggi sono stati raggiunti accordi simili anche in Italia nel settore dei chimici e dei trasporti con l’aumento dell’orario settimanale da 36 a 38 legando, nel settore ferroviario, l’irrisorio aumento salariale comunque alla presenza effettiva, oppure nei contratti dei meccanici con la richiesta dell’aumento delle ore straordinarie richieste dall’azienda senza la preventiva contrattazione sindacale.

Quanto all’aumento del plusvalore relativo, ossia all’intensificazione del lavoro, esso si verifica ogni qual volta un’innovazione di processo aumenta la produttività del lavoro, ossia incrementa la quantità di merci prodotte dalla medesima forza-lavoro in uno stesso intervallo di tempo.

Altro importante fattore di controtendenza è l’aumento del capitale produttivo di interesse, la così detta finanziarizzazione dell’economia.

Questo fattore, consiste nella destinazione di una parte crescente del capitale a capitale produttivo d’interesse, ossia all’investimento in obbligazioni o azioni (più in generale, in attività creditizie e finanziarie).

L’importanza assunta da questo fattore negli ultimi decenni è stata certamente notevolissima, ma appunto come già dicevamo è essa stessa fenomeno e non causa ultima della crisi.

Si iniziano infatti a liberalizzare i movimenti internazionali di capitale a partire proprio dagli anni Ottanta.

“nel 1980, il valore complessivo degli assets finanziari a livello mondiale era grosso modo equivalente al PIL mondiale; a fine 2007, il grado di intensità finanziaria a livello mondiale (world financial depth), ossia la proporzione di questi assets rispetto al PIL, era del 356%”.

E’ quello che si legge in una ricerca pubblicata dalla società di consulenza McKinsey.

Negli Stati Uniti si comincia a smantellare il sistema normativo che era stato costruito dopo la crisi del 1929 e che poneva notevoli vincoli e limitazioni all’attività bancaria (lo stesso avverrà in Europa negli anni Novanta).

Molte imprese hanno limitato l’aspetto produttivo, per incrementare flussi di rendita parassitaria, giocando in Borsa e offrendo esse stesse servizi finanziari.

La General Motors e la General Electrics, negli anni novanta e nei primi anni duemila, hanno realizzato dal 40% al 60% dei loro ricavi da operazioni finanziarie gestite in proprio come: depositi e prestiti, finanziamenti ai clienti per l’acquisto dei propri prodotti, carte di credito e assicurazioni proposte attraverso apposite Divisioni delle Imprese che si sono comportate come delle vere e proprie finanziarie.

In questo caso la correlazione tra un basso saggio del profitto e l’attività finanziaria è palese e la strada della finanziarizzazione è diventata un percorso obbligato, da percorrere sino in fondo, con l’illusione che i successi finanziari ottenuti potessero continuare per sempre.

Ma così non è stato in quanto tutte queste controtendenze non eliminano il problema fondamentale del sistema economico capitalistico , ma lo rimandano e ogni volta:

“il medesimo circolo vizioso verrebbe ripetuto con mezzi di produzione più considerevoli, con un mercato più esteso e con una forza produttiva più elevata” .

Brevi riflessioni a margine

Karl Marx, nella sua analisi sul sistema di produzione capitalistico scrive ulteriormente:

“Appena non si tratta più di ripartire i profitti ma di suddividere le perdite, ciascuno cerca di ridurre il più possibile la propria quota parte della perdita e di riversarla sulle spalle degli altri. La perdita della classe nel suo insieme è inevitabile, ma quanto di essa ciascuno debba sopportare, in quale misura debba assumersene una parte, diventa allora questione di forza e di astuzia e la concorrenza si trasforma in una lotta fra fratelli nemici», (5)

In questo sintetico, ma significativo passo c’è la capacità interpretativa di gran parte della nostra storia nazionale dal primo dopoguerra e alla vicenda che stiamo vivendo dal 1970 in poi sul piano internazionale: dallo scontro fra gli Stati Uniti, con l’ex blocco sovietico, alla contesa economica con il Giappone degli anni ‘80, allo scontro e alla formazione dell’attuale Unione Europea, alla realtà economica e sociale odierna della Cina e dei nuovi paesi di recente industrializzazione come l’India ed il Brasile.

Cosi come è altrettanto facile evincere da questo stesso ragionamento la caducità e la pericolosità dei vecchi e nuovi nazionalismi presenti drammaticamente in buona parte dei paesi Europei.

Aumento del grado di sfruttamento e deprezzamento del capitale sono dunque i due elementi essenziali per ogni espansione del modo capitalistico di produzione e questa ulteriore espansione è l’unico modo per uscire dalle crisi economiche proprie del capitalismo.

La produzione capitalistica tende continuamente a superare questi limiti immanenti, ma riesce a superarli unicamente con dei mezzi che la pongono di fronte agli stessi limiti su scala nuova e più alta.

E questo perché la caduta del saggio del profitto può essere ostacolata, ma non annullata.

Il processo risulta oggettivo e il suo sviluppo avviene al di fuori della volontà della stessa classe dirigente capitalista; «senza che tutto ciò dipenda minimamente dalla volontà del capitalista»,

E questa un altrettanta importante riflessione poiché toglie alla lotta di classe quel tanto di vizio soggettivo che ne ritarda l’esito e ne allontana la risoluzione.

Niente, infatti, è stato fatto, nonostante tutto il chiacchiericcio rispetto alla così detta cattiva finanza e niente è stato fatto per ridurre i costi economici sulle classi meno abbienti.

Anzi il maglio si è scagliato proprio sulla parte più debole, iniziando dai pensionati e dai futuri pensionandi per poi arrivare alle singole realtà lavorative ed occupazionali.

Non c’è bisogno di uomini nuovi, nuovi unti del signore, ne di dispensatori e promotori di futuribili politiche redistributive, ma di nuovi rapporti di forza favorevoli ai lavoratori, unico strumento capace di rompere e contrastare il determinismo del sistema economico.

In sostanza non dipende dalle singole volontà padronali, dalla più o meno lungimiranza dei ceti dirigenti o dei governi periodicamente preposti all’amministrazione pubblica, né tanto meno dal singolo lavoratore, singolo dirigente politico o sindacale.

Solo una nuova e convinta consapevolezza della transitorietà dell’attuale sistema economico e sociale e la prospettiva di un mondo diverso e migliore può rappresentare una buona bussola per definire oggi una prassi di reale resistenza alla vera e propria guerra che si sta scatenando in tutto il mondo contro i lavoratori e le nuove generazioni e in futuro di attacco e sviluppo di maggiore diritti e completo soddisfacimento dei bisogni delle classi meno abbienti.

Per noi, tutto questo è ancora la necessita e la ragionevolezza di una prospettiva sociale ed umana comunista e libertaria.

Note:

(1) sito www.ubs.com/research

(2) Perequazione del saggio di profitto in saggio medio

pl= plusvalore c= capitale costante v= capitale variabile

Spl= pl/v saggio di plusvalore o di sfruttamento

Sp = pl/c+v saggio di profitto

co =c/v composizione organica del capitale

Presupponiamo un Spl= 100%

Settore A = alimentare 3000 c + 1000 v + 1000 pl

Settore B = tessile 4000 c + 1000 v + 1000 pl

Settore C = meccanico 5000 c + 1000 v + 1000 pl

Singoli Sp per i singoli settori merceologici

Settore A Sp = 1000/4000 = 25%

Settore B Sp = 1000/5000 = 20%

Settore C Sp = 1000/6000 = 16,6 %

Sp complessivo dei 3 settori

3000/15000 = 20%

Nella realtà del mercato per i tre settori avremo:

Settore A 3000 + 1000 + 800 = 4800

dove 800 è il saggio medio di profitto e 4800 il prezzo di produzione, cioè la somma del prezzo di costo della merce (c +v ) più il saggio di profitto medio

Settore B 4000 + 1000 + 1000 = 6000

dove 1000 è il saggio medio di profitto e 6000 prezzo di produzione, cioè la somma del prezzo di costo della merce (c +v ) più il saggio di profitto medio

Settore C 5000 + 1000 + 1200 = 7200

dove 1200 è il saggio medio di profitto e 7200 prezzo di produzione, cioè la somma del prezzo di costo della merce (c +v ) più il saggio di profitto medio

Come si vede tale processo determina uno spostamento di pl (plusvalore) dalle aziende più piccole a quelle maggiormente produttive con una maggiore composizione organica di capitale (co), sviluppando e favorendo la concentrazione di capitale.

(3) ) Lavoce.info –Articoli- Lavoro –La slavina dei redditi da lavoro

Quota salari sul Pil in alcuni paesi avanzati (1970-2010)

Fonte: Propria elaborazione su dati Ocse.

(4) Lavoce.info –Articoli- Lavoro –La slavina dei redditi da lavoro

Quota dei redditi da lavoro dipendente sul Pil in Italia

Fonte: propria elaborazione su dati della contabilità nazionale Istat.

(5) IL CAPITALE - LIBRO III. Capitolo 15 : Sviluppo delle contraddizioni intrinseche della legge.

novembre 2012